Mahdzeitpunkt und Häufigkeit

Häufigkeit und Zeitpunkte der Mahd ergeben zusammen einen bunten Strauß der Möglichkeiten - der sich in der Praxis auch durchaus wiederfindet. Eine Kombination der Zeiträume und -häufigkeiten in einem bestimmten Landschaftsraum kann die Struktur- und Artenvielfalt der Säume erhöhen. Die oft geäußerte Kritik, Wegränder würden zu oft gemäht, ist heute oft nicht mehr berechtigt. Allein aus Gründen der Kostenersparnis haben viele Kommunen die Pflegeintensität im Außenbereich deutlich reduziert, auch wenn es durchaus regionale Unterschiede gibt und nicht selten Landwirte dieses "Defizit" ausgleichen.

Problematischer ist, dass der Zeitpunkt der Pflege sich oftmals nicht an ökologischen Kriterien orientiert, sondern nach der Verfügbarkeit von Personal und Gerätschaften. Eine frühe Mahd im Mai gefährdet Bodenbrüter. Dies ist ebenso zu beachten wie die Auswirkungen einer Mahd im August, bei der in intensiv genutzten Landschaften oft die einzigen blütenreichen Strukturen zerstört werden.

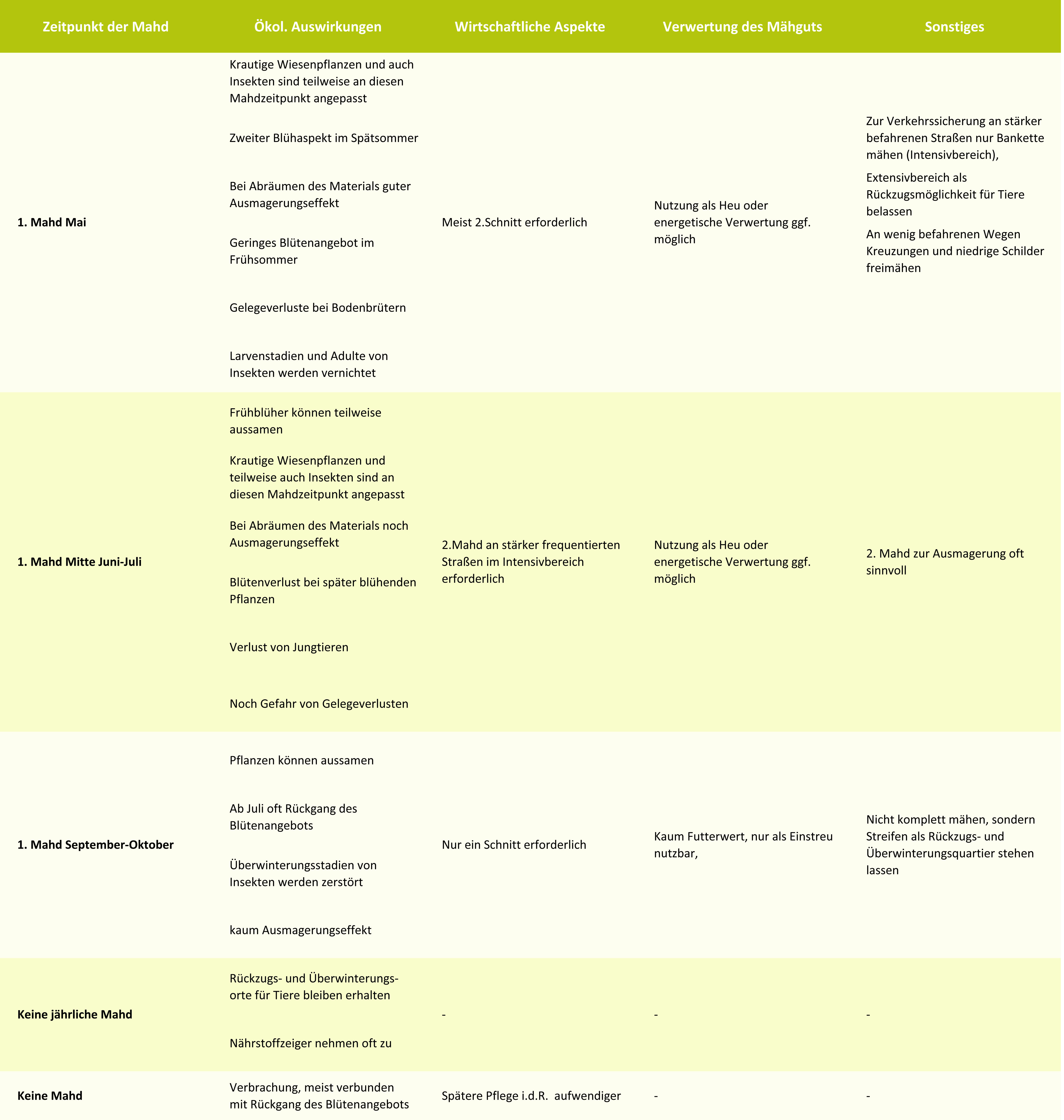

Eine Übersicht über Vor- und Nachteile verschiedener Pflegezeitpunkte gibt die folgende Tabelle:

Abschnittweises oder streifenweises Mähen ist eine weitere Möglichkeit, die Wegraine zu optimieren. Besonders breite Wegraine könnten in Längsrichtung in zwei Streifen unterteilt werden. Beide Teile werden gemäht, aber im mehrwöchigen Abstand, so dass sich die Vegetation wieder regenerieren kann, bevor der andere Streifen gemäht wird. Auch kann es sinnvoll sein, einen Streifen in einzelnen Jahren nur beim 2. Schnitt zu mähen, damit Nektar und pollenabhängige Insekten länger Nahrung finden können. Ein abschnittsweise wechselndes ganzjähriges stehenlassen bietet z. B. Insekten und Säugern Lebensraum zum Überwintern, sowie Deckungsstrukturen (Rückzugsräume) und Winternahrung (Samen) unter anderem für Feldvögel. Bei schmalen Wegrainen kann auch eine abschnittsweise Mahd oder alternierend links und rechts des Weges eine Alternative darstellen.