Wirtschaftliche Aspekte der Wegrainpflege

Die Pflege von Wegrainen ist immer mit Kosten verbunden. Personal- und Maschinenstunden sind dabei die wichtigsten Faktoren, hinzu kommt die Entsorgung des Mähguts. Weil die meisten Kommunen die Pflege der Wegraine über ihre Bauhöfe abwickeln, gibt es oft keine detaillierte Aufstellung der anfallenden Kosten. Anders sieht es da aus, wo Lohnunternehmen die Pflege durchführen.

Die Preise für unterschiedliche Pflegevarianten sind regional sehr unterschiedlich und hängen auch vom Umfang des Auftrags ab. Bei einer ökologisch ausgerichteten Wegrainpflege lassen sich durch eine geringere Mahdhäufigkeit kurzfristig Kosten einsparen; längerfristig kann auch eine Aushagerung der Raine zu weniger Pflegeaufwand führen. Da die Entsorgung des Mähgutes kostspielig ist, sollte nach Möglichkeiten der Verwertung oder anderen finanziell tragbaren Lösungen gesucht werden.

Wärme vom Wegrain? Energetische Verwertung des Mähgut

„Wohin mit dem Material?“ Wer eine Pflege der Wegränder plant, bei der das Mähgut abgeräumt wird, kommt an dieser Frage nicht vorbei. „Am besten in die Biogasanlage“ ist dann vielfach eine naheliegende Idee. In der Tat ist es möglich, Rasenschnitt von kommunalen Grünflächen oder eben auch das bei der Wegrainpflege anfallende Material in Energie umzuwandeln. Statt anfallender Kosten für die Entsorgung entstünde so eine regionale Wertschöpfung. Zudem ließe sich der Maisanteil in den Biogasanlagen reduzieren und damit die viel kritisierte Flächenkonkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion.

Dafür, dass dies funktionieren kann, gibt es durchaus Beispiele:

Bewährt haben sich z. B. Trockenfermenter. Sie finden sich vor allem in Süddeutschland in Verbindung mit kommunalen Abfallverwertungsanlagen und liefern die Energie für kommunale Einrichtungen wie Schwimmbäder, Kitas oder Schulen.

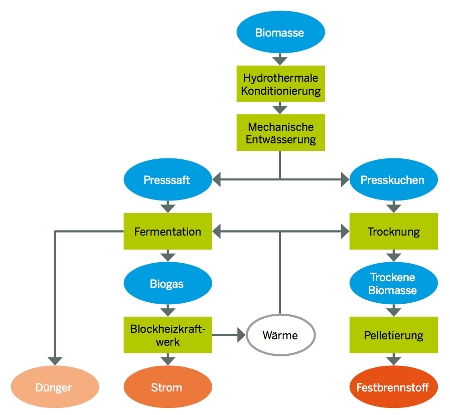

Funktionsweise der IFBB-Methode, Quelle: Hensgen, Richter, Wachendorf (2011)

Eine weitere Perspektive bietet die von der Universität Kassel entwickelte Methode „IFBB - Integrierte Festbrennstoff und Biogasproduktion aus Biomasse“ (s. auch Energie aus Pflanzen 4/2016), die auch für faserreiches und verholztes Pflanzenmaterial geeignet ist. Die Biomasse wird dabei geerntet und siliert. Anschließend findet eine Maischung mit warmen Wasser statt, das Material wird sodann mit einer Schneckenpresse abgepresst. Der entstehende Presssaft kann in einer Biogasanlage vergoren werden. Dabei gewonnene Wärme und Strom werden im Verfahren genutzt, um aus dem Presskuchen einen getrockneten Festbrennstoff in Form von Briketts oder Pellets herzustellen.

Es gibt inzwischen auch weitere innovative Verwertungsverfahren von Landschaftspflegeschnitt u. a. von Wegrainen, etwa die Verarbeitung in Bioraffinerien, die Nutzung als Bau- und Werkstoff, die Umwandlung in Pflanzenkohle oder die Fütterung in Insektenfarmen. Diese Verfahren sind für eine größere technische Lösung teils noch nicht ausgereift, die dafür nötigen Geräte und Maschinen dann sehr teuer, oder die nötige Infrastruktur oder der Absatzmarkt sind noch nicht vorhanden. Der DVL-Leitfaden "Verwertung von Grüngut aus der Landschaftspflege" (2024) stellt daher konventionelle Verwertungsmöglichkeiten dar, die in landwirtschaftliche Betriebsabläufe niederschwellig einbaubar sind. Auch Sonderformen, die als praxistauglich eingestuft werden, sind hier aufgeführt. Der gegenwärtige Rechtsrahmen erschwert die Grüngutverwertung an vielen Stellen. Diese Hemmnisse werden im Leitfaden identifiziert und rechtliche Handlungsspielräume erläutert.

Vom Wegrain auf den Acker – Kompostierung

Landwirtschaftlich nicht verwertbares Mähgut wird häufig in Kompostieranlagen kompostiert und anschließend wieder dem landwirtschaftlichen Stoffkreislauf zugeführt. Die Anlieferung in Kompostieranlagen ist in der Regel kostenpflichtig.